L’identification

des

formations

végétales

et

les

vérifications

de

terrain

ont

été

faites

entre

septembre

1979

et

septembre

1982.

27

formations

végétales

élémentaires

ont

été

reconnues

dont

17

sont

dans

les

plaines

d’inondation

et

les

rizières

du

Delta,

3

dans

les

plaines

lacustres

du

nord

et 7 sur les îles, berges et hautes plaines non submergées.

Méthodologie des observations de terrain

et traitement de l’information

La

modélisation

du

milieu

naturel

s'appuie

sur

la

carte

des

pâturages

du

Delta

intérieur

du

Niger

réalisée

par

l’équipe

CIPEA/ODEM

comme

expliqué

dans

l’historique

du

projet.

Elle

couvre

les

plaines

de

la

cuvette

du

Niger

depuis

Ké

Macina

(sur

le

Niger)

et

Baramandougou

(sur

le

Bani),

en

amont,

jusqu'au

lac

Débo

en

aval,

y

compris

une

fraction

du

Farimaké

au

nord-ouest

du

Lac

Débo,

soit

une

superficie

un

peu

supérieure

à

22

000

km².

Cette

carte,

ainsi

que

les

études

qui

l'accompagnent,

devait

servir

à

un

plan

d'aménagement

régional

avec

la

création

d'association

d'éleveurs

ou

d'agro-pasteurs.

Cette

perspective

a

déterminé

le

niveau

de

précision

recherché

dans

la

définition

des

thèmes

cartographiques,

l'échelle

des

levés

et

de

la

restitution

cartographique

au

1:50

000.

Il

ne

s'agit

donc

pas

d'une

échelle

cadastrale

mais

d'une

échelle

très

détaillée

et

suffisante

(la

superficie

des

plus

petites

unités

cartographiées

étant

d'environ

1

ha)

pour

une

modélisation

de

l'écosystème

régional,

étape

indispensable

dans

le

processus

conduisant à une meilleure compréhension des enjeux spatiaux pour l'usage et l'appropriation des ressources dans le Delta.

LES RELEVÉS DE TERRAIN

Pour

plus

de

détails,

le

lecteur

se

reportera

aux

travaux

de

Hiernaux

et

al.

(cités

en

bibliographie)

et

aux

données

à

télécharger.

Nous

ne

donnerons

ici

que

le

minimum

d'indications

permettant

de

comprendre

la

méthode

mise

en

œuvre

:

l'inventaire

des

ressources

fourragères

du

Delta

est

établi

sur

une

base

phyto-écologique.

Les

caractéristiques

purement

fourragères

de

productivité

des

parcours,

composition

bromatologique,

sensibilité

à

la

pâture….etc,

sont

rapportées

à

une

vingtaine

de

types

de

parcours

définis

par

une

étude

phyto-écologique

préalable.

Les

types

de

parcours

sont

définis

à

la

fois

par

les

caractéristiques

de

leur

végétation

:

composition

floristique

et

structure

biomorphologique,

et

par

celles

du

milieu

auquel

ils

sont

liés

:

position

topographique

et

géomorphologique, sol, régime d'inondation, mode d'exploitation pastorale…

L'inventaire

et

l'analyse

phyto-écologique

ont

été

menés

sur

169

sites

de

100

m²

chacun,

127

consacrés

aux

parcours

des

plaines

submersibles,

8

aux

casiers

rizicoles

de

l'Office

du

Niger

et

34

autres

aux

replats

et

reliefs

non

submersibles

du

Delta.

La

pratique

du

relevé

méthodique

et

simultané

des

caractères

de

la

végétation

et

du

milieu

s'inspire

très

largement

de

la

méthode

mise

au

point

par

les chercheurs du CNRS – CEPE Louis Emberger – (M. Godron et al., 1968, Ph. Daget et al., 1970).

Outre

les

mesures

de

masse

végétale

qui

accompagnent

chaque

relevé

phyto-écologique,

douze

sites

ont

été

consacrés

aux

mesures

de

production

(un

enclos

grillagé

de

1000

à

1500

m²

est

installé

au

cœur

de

chacun

des

sites

choisis).

Mesures

et

traitements

ont lieu dans les enclos, donc sur des pâturages soustraits à la pâture.

Les principales mesures effectuées dans les enclos sont les suivantes:

•

évolution saisonnière et interannuelle de la masse et de la production végétale en situation de mise en défens.

•

mesure de l'effet d'une fauche et d'un incendie, pratiquée plus ou moins précocement, sur la repousse de l'herbe.

•

effet

de

plusieurs

rythmes

de

fauches

répétées

(après

fauche

ou

incendie

initial),

sur

la

production

des

repousses

en

saison

sèche.

•

essais de fenaison, d’époque de coupe, et mode de conservation.

En

outre,

dans

trois

des

12

sites

précédents,

un

parcours

balisé

de

plusieurs

hectares

est

associé

à

l'enclos.

Un

suivi

de

la

fréquentation

du

bétail

permet

d’estimer

la

charge

animale

saisonnière.

La

masse

de

l’herbe

est

suivie

dans

le

parcours

mais

aussi

à

l’intérieur de cages mobiles déplacées chaque 15 jours afin de mesurer la repousse de l’herbe sous pâture.

LE TRAITEMENT DE L

'

INFORMATION

Comme

pour

la

technique

des

relevés,

l'analyse

des

données

utilise

la

procédure

de

calculs

préconisée

par

les

chercheurs

du

Centre

d'

É

tudes

Phytosociologiques

et

É

cologiques

Louis

Emberger

(CNRS

Montpellier)

où

les

calculs

ont

été

réalisés.

Deux

démarches

sont

associées

:

l'une

plus

analytique

avec

l'établissement

des

profils

écologiques

des

espèces

pour

les

principales

variables

écologiques,

l'autre

plus

synthétique

pour

les

analyses

factorielles des correspondances qui sont effectuées sur les matrices "espèces-relevés" et surtout "espèces –états de variables" .

Pour

chaque

formation

végétale,

la

flore,

l’écologie

et

la

production

végétale

et

fourragère

annuelle

et

saisonnière

sont

caractérisées

sur

la

base

d’informations

recueillies

systématiquement

sur

169

sites

(393

taxons

et

119

variables

écologiques).

L’analyse

statistique

de

ces

données

a

permis

d’établir

les

profils

floristiques

et

écologiques

de

chaque

type

de

végétation.

Il

s’agit

de

profils

dits

‘indicés’,

dans

lesquels

l’indication

portée

pour

chaque

classe

de

la

variable,

ou

taxon

considérée,

est

un

seuil

de

probabilité

de

présence

ou

d’absence

(de

la

formation

végétale

dans

la

situation

correspondant

à

la

classe

de

la

variable,

ou

de

l’espèce

dans

la

formation

végétale).

La

méthode

dite

"des

profils

écologiques

indicés"

est

décrite

dans

un

article

fondateur

cosigné

par

B.

Gauthier,

M.

Godron,

P.

Hiernaux

et

J.

Lepart,

«

Un

type

complémentaire

de

profil

écologique

:

le

profil

écologique

‘indicé’

»

, Journal canadien de botanique, 1977, Vol. 55, pp. 2859-2865.

Il

s’agit

"d’analyser

une

collection

de

relevés

phyto-écologiques

prenant

en

compte

la

présence

d’espèces

végétales

et

d’un

certain

nombre

de

variables

caractérisant

le

milieu".

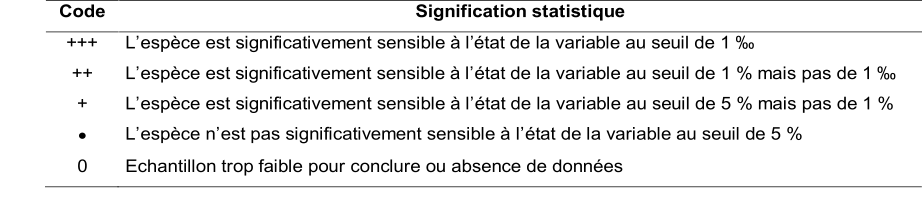

Concrètement,

un

test

permet

de

calculer

la

sensibilité

de

l’espèce

végétale,

ou

de la formation végétale considérée, à l’état de la variable. Cinq cas de dépendance sont relevés et codés dans la base de données.

*

MB

La

mosaïque

des

berges

n'est

pas,

à

proprement

parler,

une

association

végétale,

mais

une

mosaïque

complexe,

"raccourci"

de

différentes

formations

inondées

(VB,

B,

O,

VOR,

VSP,

VH,

AG,

ZB).

Elle

se

situe

en

bordure

du

lit

mineur,

sur

les

faisceaux

de

levées

et

chenaux

alluviaux

qui

occupent

le

lit

majeur

du

Niger,

du

Bani

et

de

leurs

principaux

défluents.

Ses

principales

caractéristiques

font

l'objet

d'une

fiche

spécifique,

mais

ne

sont

donc

pas

déterminées

par

calcul

comme

les

autres mosaïques.

LA PHOTO-INTERPR

É

TATION ET LA CARTOGRAPHIE

La

cartographie

a

été

réalisée

à

partir

d'une

photo-interprétation

de

la

couverture

75

MAL

32/500

clichés

23x23

cm

panchromatique

et

IRC

-

infrarouge

couleur

-

au

1:50

000

complétée

localement

par

les

couvertures

74

MAL

20/500

pour

le

sud-ouest

et

70/71

AO

891/500

pour

la

rive

est.

Au

cours

des

prospections

initiales,

la

correspondance

entre

la

nature

de

la

formation

végétale

et

celle

du

milieu

topo-géomorphologique

était

établie

au

cas

par

cas,

avec

leurs

aspects

sur

les

photos

aériennes.

Mark

Haywood

a

ensuite

procédé

à

la

photo-interprétation

sous

stéréoscope

à

très

fort

grossissement,

délimitant

les

formations

végétales

reconnues.

Le

report

des

limites

est

fait

à

main

levée

sur

un

fond

topographique

issu

des

cartes

de

l'Institut

Géographique

National

(I.G.N.)

et

de

l'Organisation

Internationale

contre

le

Criquet

Migrateur

Africain

(O.I.C.M.A.),

agrandi

par

la

méthode

des

grilles

kilométriques.

Les

vérifications

de

terrain

ont

été

effectuées

par

Pierre

Hiernaux,

Lassine

Diarra

et

Mark

Haywood.

Sur

ses

cartes

des

pâturages,

Mark

Haywood

ne

reporte

que

les

formations

végétales,

ne

tenant

pas

compte

des

surfaces

cultivées

dont

l’emplacement

et

l’étendue

varient

d’une

année

sur

l’autre.

Les

surfaces

cultivées

seront

cartographiées

dans

un

autre

travail

et

publiées

à

part.

En

effet,

sur

les

photos

aériennes,

en

infrarouge

notamment,

on

peut

"lire"

les

formations

végétales

sous

le

parcellaire

de

culture

qui,

rappelons-le,

même

en

riziculture,

est

un

système

de

culture

temporaire

avec

jachère.

Cette

particularité

nous

sera

très

précieuse

pour

déterminer

quelles

formations

végétales

ont

été

défrichées

à

diverses

époques.

Cependant,

une

telle

lecture

est

impossible

dans

les

casiers

rizicoles

aménagés

où

toute

trace

de

la

formation

végétale

antérieure

a

disparu.

C'est

le

cas

des

casiers

de

l'Office

du

Niger

qui

sont

codés

R,

à

l'instar

d'une

formation

végétale.

BP,

B

et

VB

constituent

les

bourgoutières

et

vétivéraies

très

profondes,

PAK

correspond

à

une

vétivéraie

très

profonde

à

Acacia

Kirkii

et

PAM

à

des

chenaux

et

plaines

basses

à

Mitragina

inermis

.

OP,

O

représentent

les

orizaies,

VOR

et

EOR,

les

vétivéraies

et

éragrostaies

profondes,

VSP

et

ESP,

les

vétivéraies

et

éragrostaies

moyennes,

VH

et

AC

les

vétivéraies

et

éragrostaies

en

position

haute,

P

et

ZB

les

panicaies

et

la

zone

de

battement

des

crues

maximales.

AG

est

une

savane

à

Andropogon

gayanus

faiblement

inondée

et

les

formations

allant

de

TA

à

TT

sont

des

formations

"sèches"

qui

ne

sont

donc

pas

normalement

touchées

par

l'inondation.

Elles

se

situent

sur

les

marges

sèches

et

sur

les

"

togge

(sg.

toggere

)",

nom

traditionnel

des

buttes

exondées

dans

le

Delta.

PAN,

PAS,

PAR

représentent

des

formations

végétales

localisées

sur

des

plaines

à

submersion

différée

où

l’inondation,

très

irrégulière,

est

liée

au

ruissellement

local

en

saison

des

pluies,

puis,

en

fin

d’année,

à

la

crue

qui

remonte

de

l’aval

dans

les

chenaux

de

la

zone

lacustre.

On

les

trouve

principalement

dans

le

Farimaké.

Une

zone

élémentaire

cartographiée

représente

donc

une

des

27

associations

végétales

élémentaires

(28

avec

la

mosaïque

MB)

indiquées

sur

la

carte

par

son

sigle

ou,

plus

souvent,

une

mosaïque

représentant

un

gradient

le

long

d'une

pente

ou

de

petites

ondulations

de

terrain

qui

se

traduisent

par

des

variations

faibles,

mais

significatives,

des

conditions

d'inondation

sur

une

surface

réduite.

La

photo-interprétation,

dans

certains

cas,

aurait,

certes,

permis

de

séparer

les

associations

constituantes

des

mosaïques,

mais

la

petite

taille

des

unités

aurait

rendu

la

carte

très

difficilement

lisible.

Dans

le

reste

du

texte,

l'expression

"formation

végétale"

est

le

terme

générique.

L'expression

"association

végétale"

désigne

les

formations

de

base

identifiées

par

Pierre

Hiernaux.

Elles

sont

toujours

identifiées

par

un

sigle

composé

de

une

à

trois

lettres,

comme

le

montre

le

tableau

précédent.

Nous

désignerons

par

l'expression

"mosaïque

végétale"

les

formations

végétales

composites.

Elles

sont

toujours

identifiées

par

un

sigle

lui-même

composite

dont

les

deux

éléments

constitutifs

sont

séparés

par

un

slash.

Ainsi

O/VOR

est

une

mosaïque

dont

les

éléments

constitutifs

sont

les

formations

végétales

O

et

VOR.

Les

modalités

de

calculs

de ces mosaïques seront exposées dans la partie consacrée aux bases de données sur la végétation.

Enfin,

l'information,

pour

chaque

association

végétale,

est

regroupée

en

trois

sections

:

floristique,

écologique

et

production.

Ces

trois

sections

ont

été

conservées

dans

l'architecture

des

bases

de

données

et

correspondent

à

une

collection

de

fiches

(pdf)

et

à

des tables.

Tableau n° 2 : Les associations végétales du Delta Intérieur

Tableau n° 1 : Codes représentant l’intensité des liaisons espèces/profil floristique ou profil/état de la variable

** On appelle Togge (singulier Toggere) en langue Peule (fulfulde) les buttes normalement exondées dans le Delta et ses bordures.